上堂课总结:开始了事业品的学习。事业品科判分二:一、显示任运相续不间断;二、以比喻了知。

己一、显示任运相续不间断分二:一、略说;二、广说。我们学习了佛陀事业任运且相续不间断的法义。略说已经学完,广说开始学习:

己二、以比喻了知分四:一、总标以比喻分类;二、对应意义别别宣说;三、宣说必要并摄该处之义;四、又复归摄而说差别。

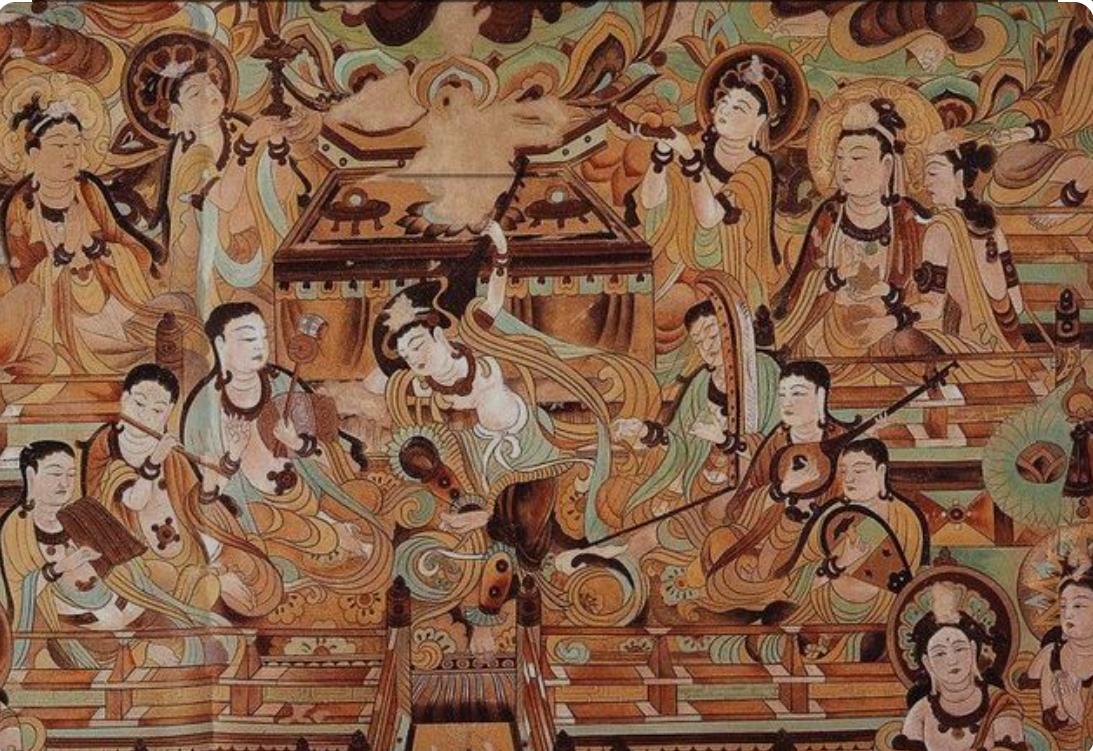

上堂课学完了“一、总标以比喻分类;”,将佛陀的事业用九个事物来比喻,内容为:帝释喻、妙鼓喻、云喻、梵天喻、日轮喻、摩尼宝王喻、谷响喻、虚空喻、大地喻。

已经开始学习“二、对应意义别别宣说”。即将分九个比喻分别宣说:一、应以帝释喻说显示种种神变之理;二、应以妙法鼓喻了知宣说教诫之理;三、应以云喻了知智悲周遍之理;四、应以梵天喻了知种种幻化相之理;五、应以日轮喻了知智慧照射之理;六、应以如意宝喻了知意之秘密;七、应以谷响喻了知语之秘密;八、应以虚空喻了知身之秘密;九、应以大地喻了知遍入之理。

上堂课我们学完了“六、应以如意宝喻了知意之秘密;七、应以谷响喻了知语之秘密;”两个比喻。前者用如意宝比喻佛陀度众之意,谓佛陀度众如同如意宝一样能够无分别满足众生一切愿望,且恒时无勤安住。后者说佛陀度众之声如空谷回音,皆依靠他缘而现起,是相应于说者,于其耳识中而产生显现的。而本身无有分别造作。

这堂课内容:学习本论第四品“事业品”中后面的内容。

辛八、应以虚空喻了知身之秘密分二:一、比喻;二、 意义。

壬一、比喻:

譬如无物无显现,无有所缘无所依,

超过眼识之境界,无色不可示虚空,

纵然于彼见高下,而彼虚空非如是。

此以虚空喻义对应说明佛身之秘密。

首先,前两句“譬如无物不可见,无有所观无所依”。此总讲虚空体相。“无物”指无有丝毫自体,“不可见”指于根识前不显现,由于“无物”故“无所依”,由于“不可见”故“无所观”。意是由于虚空毫无自体所以找不到其依处,因为法有自体才可能有依处,无物无依也就不可见,既然不可见也就无有所观之相,无法用眼识看、用耳识闻,乃至用身识触,看不见也摸不着。

下面特别从眼识角度来作说明。

后四句“超过眼识之境界,无色不可示虚空,纵然于彼见高下,而彼虚空非如是”。意是虚空超过了眼识的境界,因为不存在色法质碍的自性,故无法在人眼识前指示。虽然世间人们以错觉性见到虚空是中间隆起、四周下垂的形状而且认为虚空是蓝色灰色的等等,然其真实并非如此。譬如我们喇荣圣地,东山和西山的虚空感觉下垂稍低,中间大经堂上面虚空感觉隆起稍高,但是虚空无形无相无碍根本无有高下差别相,只是相对于观者有此方虚空彼方虚空的颠倒错

觉,实际上,虚空并非按照世间人们错觉前的显现那样存在。

壬二、意义:

如是于佛见一切,然而其义非如是。

同理,各种不同种性所化众生见到佛安住在各种不同刹土,且有入胎、出胎、涅槃、行走、站立,以及各种显现等游舞相。但是胜义如来并非真正像所显现的那样生生灭灭来来去去,因为没有迁变的缘故。《金刚经》云:“须菩提,若有人言,如来若来若去,若坐若卧,是人不解我所说义,何以故?如来者,无所从来,亦无所去,故名如来”。胜义如来是不来不去、不生不灭的不可思议殊胜法身境界,有形色之色身完全是观待清净和不清净的眷属而显现的。相对佛自身境界,一切万法都是一真法界,是真如圆成本性完全彻底显露,无有丝毫客尘障垢的清净自性,恒时安住于此离戏境界中度化法界一切有情,也是佛陀不可思议非常稀奇的功德。《度一切诸佛境界智严经》云:“文殊师利,如虚空平等无下中上,如来平等亦复如是,众生自见有下中上”,故应明白,如来境界一味平等无有高下所有分别相完全是观待众生的境界而安立的。

辛九、应以大地喻了知遍入之理分二:一、比喻;二、 意义。

壬一、比喻:

譬如种种诸草木,依止大地得生起,

大地无有分别心,亦令增固及成就。

意是世间各种各样的花草树木都依止大地而生长,大地本身没有任何分别念,它不会分别取舍这是我喜爱的就让它生起,这是我不喜欢的就不让它生,并且大地在无分别勤作的同时可让没有的得到增长,让已有的更加坚固乃至成熟,所以大地可以作为万物的受用处。

壬二、意义:

如是众生诸善根,依止佛地得生起,

佛陀无有分别心,亦令增固及成就。

同样,诸佛就象大地一样,无量众生善根的庄稼都依止佛地而生起。佛陀虽然没有作此种彼种利益的分别,以及种种加行勤作,但是能够让众生的善根得以增长、坚固、广大乃至彻底成就,所以诸佛能作一切众生的受用。《度诸佛境界智光严经》云:“文殊师利,如地安住一切诸种种草木药树,悉得增长,地不作意思维分别。文殊师利,如来安住一切众生善根增长,如来亦不作意思维、心无功用”。《大乘庄严经论》云:“不起分别意,成熟去来今,处处化众生,三门常示现”。一切心心所彻底消于法界的佛陀,安住于空性大悲藏全体显露的不可思议胜义如来境界,以无缘大悲观照一切,一切万事万物唯一现前如来藏的面目。众生相续中种种善根的生起、坚固、广大乃至成就,甚至刹那善念都是依赖佛陀的直接间接加持而成,除佛以外的加持在世间和出世间中根本不会获得,甚至不可思议的高僧大德、传承上师都是诸佛加持的化身。